어서오세요! 힐베르트 호텔에! ~무한의 세계로 떠나는 여행~

자연수가 클까? 유리수가 클까?

0. 무한 호텔에 오신 것을 환영합니다!

안녕하세요! 어서오세요! 여기는 힐베르트 그랜드 호텔(Hilbert Grand Hotel)입니다!

이 호텔은 정말 말그대로 '그랜드(Grand)'해서 방이 정말 많아요!

진짜 말그대로 방이 무한히 많답니다.

게다가 엄청난 성업중!

오늘도 평화로운 힐베르트 호텔호텔호텔. 모든 방에 손님이 꽉 차 있습니다. 빈방이 하나도 없죠. 🏨

그런데 새로운 손님 한 명이 찾아옵니다.

"형님들 안녕하십니까?"

어라? 방이 꽉차있는데 어쩌죠? 입장 거절 확정인가요?

그런데 말입니다. 지배인 형님 등장하셨죠. 끝났습니다.

당황하지 않고 입을 여시죠.

"1번 방 손님은 2번 방으로, 2번 방 손님은 3번 방으로..."

마법처럼 모든 손님에게 자신의 방 번호에 +1을 더한 방으로 강제 이주 들어갑니다.

이제 1번방 비었죠? 새 손님 입장 확정입니다.

끝났습니다. 입장하시죠.

이처럼 '꽉 찼지만' 항상 공간을 더 만들 수 있는 것이 바로 무한의 신비입니다. 여기서 한 가지 궁금증이 생깁니다.

"아니, 한 명이 더 와도, 심지어 무한 명이 더 와도 수용이 가능한 이 무한에도 '크기'라는 게 있을까? 무한끼리 크기를 비교할 수 있다는 게 말이 될까?"

놀랍게도, 대답은 "네, 가능합니다." 입니다.

모든 무한이 다 같은 레벨의 무한은 아니라는 사실. 믿겨지시나요?

"무한대는 다 똑같은 거 아니야?" 라고 생각했다면 큰 오산! 오늘은 무한의 세계로 떠나 어떤 무한이 더 '큰지' 비교해보는 신기한 여행을 시작하겠습니다.

미리 힌트를 좀 드리자면, 수학자 게오르그 칸토어가 발견한 '일대일 대응'이라는 마법 같은 방법만 알면 누구나 이 무한의 크기를 이해할 수 있답니다.

1. 자연수가 더 클까요, 짝수가 더 클까요?

자, 일단 자연수가 더 큰지, 짝수가 더 큰지 생각해 볼까요?

자연수는 짝수와 홀수로 이루어져 있고, 따라서 일견 짝수가 자연수보다 크기가 더 작을 것 같습니다.

"당연히 자연수가 더 많지! 짝수는 자연수에 포함되잖아?" 라고 자연스럽게 말하게 될 것입니다.

직관적으로는 그렇게 생각하기 쉽습니다.

하지만 무한의 세계에서는 우리의 직관이 항상 통하지는 않습니다.

두 집합의 크기를 비교하는 방법은 바로 일대일로 짝을 지어보는 것입니다.

하나도 남거나 모자라지 않게 짝을 지을 수 있다면 두 집합의 크기는 같다고 봅니다.

즉, 일대일대응을 시켜서 대응이 된다면 두 집합의 크기가 같은것이죠!

자, 자연수와 짝수를 한번 짝지어 볼까요?

자연수 1 에는 짝수 2를

자연수 2 에는 짝수 4를

자연수 3 에는 짝수 6을

...

자연수 n 에는 짝수 2n을

어떤가요? 모든 자연수는 자신만의 짝꿍 짝수를 가질 수 있고, 어떤 짝수도 짝꿍이 없는 경우가 없습니다.

이렇게 빈틈없이 일대일로 대응시킬 수 있으므로, 놀랍게도 자연수의 개수와 짝수의 개수는 같습니다.

결론: 자연수와 짝수의 '무한'은 같은 크기다!

2. 정수가 더 클까요, 자연수가 더 클까요?

이번엔 0과 음수까지 포함하는 정수와 자연수를 비교해 봅시다.

정수는 자연수(양의 정수)와 0, 그리고 음의 정수까지 있으니 당연히 더 많아 보이죠?

하지만 이번에도 일대일 대응의 마법을 사용해 보겠습니다.

이렇게 짝을 지어보면 어떨까요?

자연수 1 에는 정수 0을

자연수 2 에는 정수 -1을

자연수 3 에는 정수 1을

자연수 4 에는 정수 -2를

자연수 5 에는 정수 2를

...

즉, 홀수 자연수 n에 대해서는 (n-1)/2를 대응하고, 짝수 자연수 n에 대해서는 -n/2를 대응하면 나오는 규칙이죠!

이런 규칙으로 자연수를 양의 정수와 음의 정수에 번갈아 가며 대응시키면, 모든 정수는 자신만의 자연수 짝을 찾을 수 있습니다.(1:1 대응 성립) 따라서 정수와 자연수도 같은 크기의 무한입니다.

결론: 정수와 자연수의 '무한'도 같은 크기다!

3. 유리수가 더 클까요, 자연수가 더 클까요?

그럼 이제 집합의 크기를 좀 더 키워봅시다.

수의 체계에서 정수보다 큰 집합은? 네 유리수죠!

그럼 유리수는 자연수보다 커질까요? 아니면 지금처럼 같은 크기일까요?

유리수는 이제 분수가 들어가기 시작하면서 간단한 수식계산 같은 조작으로는 이제 조금 버겁기 시작합니다.

그러나 세상에는 똑똑한 사람이 참 많은 것 같습니다.

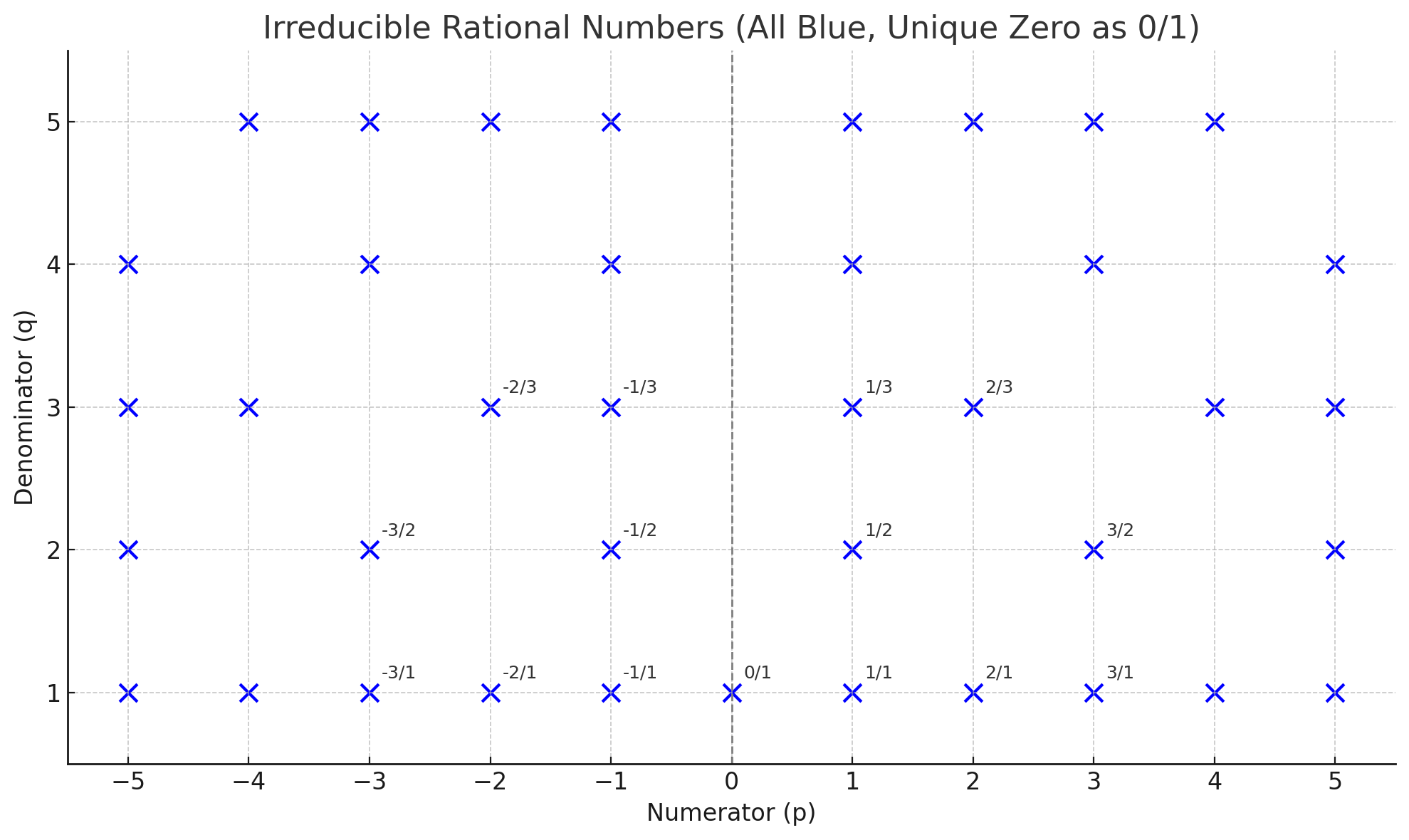

이 분수를 전부 기약분수(p/q)로 만든 뒤, 분자(p)의 값을 x값에, 분모(q)의 값을 y값에 대응시킵니다.

기약분수의 꼴이므로 본모도 정수(0이 아닌), 분자도 정수임을 이용한 것이죠.

이렇게 좌표위에 하나씩 찍어주면... 정수 격자점 위에 점이 하나씩 찍힐 것입니다.

다음 그림처럼 말이죠.

기약분수니까, 점 (p, q)에서 p, q가 공약수를 가지는 격자점은 공백이 됩니다.

또한, (0, q)는 q가 1일 때만 기약분수로 간주하기 때문에, q가 다른 값은 모두 공백이 됩니다.

자, 이렇게 그리고보니까 이 파란색으로 x표 쳐진 격자점 하나하나를 '셀 수 있게' 되었네요?

일단 0을 첫번째로 세고, (1,1)을 두번째로 세고, (-1,1)을 세번째로 세고, (2, 1)을 네번째로 세고.....

결국 자연수와 1:1 대응을 시킬 수 있습니다.

결론: 유리수와 자연수의 '무한'도 같은 크기다!

여기서 중간 정리 하자면, 무한의 크기는 자연수=정수=유리수 입니다.

4. 실수가 더 클까요, 자연수가 더 클까요?

이제 정말 흥미로운 질문입니다. 유리수와 무리수를 모두 포함하는 '빽빽한' 수의 집합인 실수와 자연수를 비교해 보겠습니다. 지금까지의 결과처럼 이번에도 두 집합의 크기가 같을까요?

결론부터 말하자면, 실수가 자연수보다 훨씬 더 큰 무한입니다.

어떻게 이럴수가 있죠!?

수학자 칸토어는 '대각선 논법'이라는 기발한 방법으로 이를 증명했습니다.

간단히 설명하자면, 모든 실수를 목록으로 만들어 자연수와 일대일로 짝을 지었다고 '가정'해 봅시다.

그리고 그 목록에 존재하지 않는 새로운 실수를 하나 만들어내는 것입니다.(그러면 가정이 무너지겠죠!?)

자세히 살펴볼까요?

- 일단, 지금까지 모든 집합은 자연수와 크기가 같았으니 일단 실수도 자연수와 크기가 같다고 가정합니다.

- 그렇다면 모든 실수는 자연수와 1:1 대응일 것입니다.(크기가 같다 = 1:1 대응이다)

- 이는 (0, 1)사이에서도 무조건 성립해야겠죠?(모든 수를 셀 수 있으니까 0에서 1사이에 모든 수도 셀 수 있어야 할 것입니다)

그렇다면 그 리스트는 다음과 같겠죠?

$ \begin{vmatrix}

1: && 0.\textcolor{blue}{a_{11}}a_{12}a_{13} \dots \\

2: && 0.a_{21}\textcolor{blue}{a_{22}}a_{23} \dots \\

3: && 0.a_{31}a_{32}\textcolor{blue}{a_{33}} \dots \\

\vdots && \vdots

\end{vmatrix} $ - 이제 우리는 여기서 '네가 세지 못한 수가 존재한다!'는 것을 보여줄 것입니다. 그리고 이걸 보여주는 순간 원래 가정이 무너지면서 '셀 수 없음'이 반대로 증명되는거죠.(이걸 귀류법이라고 한답니다)

- 일단 '이 안에 있는 수와 다르다(=리스트에 없는 수다)'는 것을 보여주기위해 각 순서의 소수점 이하 자리를 취하겠습니다.

뭔 말인고 하니, 이제 우리는 새로운 수를 이렇게 만들 겁니다(이렇게 대각선으로 수를 모아서 만든다고 '대각선 논증'입니다.)

$ 0.\textcolor{blue}{a_{11}a_{22}a_{33}} \dots $

그리고 이 수를 변형하겠습니다.

10진수체계로 보면, $ a $가 1이면 2로 바꾸고, 1이 아니면 1로 바꿉니다.

2진수체계라면, $ a $를 그냥 바로 보수취해줍니다. 1은 0으로, 0은 1로.

요지는 원래숫자를 다른 숫자로 바꿔주는 겁니다.

자, 이제 모든게 다 끝났습니다.

만약 이 수($0.a_1a_2a_3\dots$)들의 집합이 셀 수 있다면, 변형한 이 수도 그동안 셌던 수 안에 있어야 합니다.

그러나 이 변형한 수가 그동안 셌던 수 안에 없다면..? 이 수는 셀 수 있다는 가정이 무너져 버리면서 '셀 수 없다'가 되어버립니다.

결과를 까 볼까요?

결과적으로 만들어진 이 수는 지금까지 셌던 모든 수와 n번째 자리가 달라서 그 어느 수와도 같아질 수가 없습니다. 즉, 목록에 존재하지 않는 새로운 실수가 하나 만들어 진거죠!

이 방법으로 목록에 있는 어떤 실수와도 다른 새로운 실수를 끝없이 만들어 낼 수 있음을 보였습니다. 이는 애초에 실수 전체를 자연수와 일대일로 짝짓는 것이 불가능하다는 것을 의미합니다.

결론: 모든 실수를 셀 수 있다고 가정하여 하나의 수 목록을 만들었다고 가정하면, 대각선 논법을 통해 만들어진 새로운 수는 우리가 가정한 목록에 존재하지 않는 수 이므로, 가정이 거짓으로 증명된다.(귀류법) 따라서 실수는 셀 수 없으며, 자연수보다 '한 단계 더 높은' 크기의 무한이다!

5. 가산무한, 알레프 제로($ \aleph_0 $)

수학자들은 자연수처럼 하나하나 셀 수 있는 무한을 '가산무한(countable infinity)'이라고 부릅니다. 그리고 이 가산무한의 크기를 나타내는 기호로 히브리 문자 첫 글자인 '알레프(ℵ)'에 0을 붙여 알레프 제로($ \aleph_0 $)라고 이름 붙였습니다.

지금까지 살펴본 것처럼, 자연수, 짝수, 정수, 그리고 심지어 분수로 표현 가능한 유리수까지 모두 알레프 제로($ \aleph_0 $)라는 같은 크기의 무한에 속합니다.

6. 그렇다면 실수는?

자연수와 짝을 지을 수 없었던 실수의 무한은 알레프 제로($ \aleph_0 $)보다 더 큰 무한입니다.

이를 '비가산무한(uncountable infinity)'이라고 부르며, 그 크기는 $ 2^{\aleph_0} $입니다.

더 자세히 알고 싶으시다면... 아래 더 보기를 눌러주세요. 그러나 그냥 '실수는 자연수보다 큰 무한집한이네~'하고 넘어가셔도 무방합니다.

더 보기를 클릭하신 용자분. 환영합니다.

이제 좀 더 자세히 알아보도록 하죠.

일단, 아까 위에서 대각선 논법에서 살펴봤듯이 이미 0에서 1사이의 수 만으로도 가산무한이 깨지는 것을 보셨을 겁니다.

즉, 이말은 0과 1사이에서 모든 논지를 전개시켜도 무방하다는 의미가 됩니다.

그렇다면 [0, 1]구간에서 모든 실수를 2진수로 변환시켜봅시다.

소수점이하가 전부 이진수로 변하면서, 무한이진소수로 표현이 되겠죠?

그리고 이 변한 이진소수는 각자 유일할 것입니다.(물론 0.1 = 0.011111... 같은 '한가지 수를 나타내는 두가지 표현'이 나올 수 있습니다. 그러나 이런 '주소가 두 개인' 숫자들은 전체 실수의 개수에 비하면 무시할 수 있을 만큼 적어서 괜찮습니다.)

자, 이제 두가지 방법으로 실수의 크기를 찾아 볼 건데요, 첫번째는 아주 쉽게 직관적으로 이해해보기, 두번째는 집합론적으로 따라가며 이해해보기 입니다.

1. 매우 쉽게 생각하기(중복순열)

네, 여기서 수학적 엄밀함을 일단 약간은 내려놓고, 쉽게 생각해봅시다.(엄밀함을 내려놓는다고, 틀린말을 하는 건 아닙니다. 개념적 지름길? 같은 느낌이죠)

일단 소수점 이하 자릿수에 들어갈 수 있는 수는 무조건 0 아니면 1입니다.

그리고 소수점 이하 N자리까지 나열한다고 생각하면,

중복순열로 $ _{2} \Pi _{N} $이겠죠?

그리고 이거는 수식으로 $ 2^{N} $입니다. 그리고 N은 무조건 자연수일 수 밖에 업죠. '소수점이하 몇 번째 자리'를 나타내기 때문에요.

그렇다면, 아까 자연수 N은 크기가 뭐라고 했죠? $ \aleph_0 $였죠?

그렇다면 실수의 크기는?

네, 자연스럽게 $ 2^{\aleph_0} $라고 유도됩니다.

집합론적으로 유도한 것이 아니고, 사실 중복순열은 '유한'에서 정의되는 개념이라 약간의 cheating이긴 합니다만, 수학에서는 오히려 직관적 개념으로 이해하는게 쉬울 때도 있습니다.

2. 집합론적으로 생각하기

[0, 1] 사이의 모든 실수는 소수점 아래로 0 또는 1이 무한히 나열되는 이진수열로 표현될 수 있다고 했죠?

- 1/3 = -> (0, 1, 0, 1, 0, 1, ...)

- 1/2 = -> (1, 0, 0, 0, 0, 0, ...)

- = -> (0, 0, 1, 0, 0, 1, ...)

여기서 각 숫자는 '무한한 선택의 결과물'로 볼 수 있습니다.

- 첫 번째 자리에 0을 쓸까, 1을 쓸까? (2가지 선택)

- 두 번째 자리에 0을 쓸까, 1을 쓸까? (2가지 선택)

- 세 번째 자리에 0을 쓸까, 1을 쓸까? (2가지 선택)

- ...

- 번째 자리에 0을 쓸까, 1을 쓸까? (2가지 선택)

- 이 선택을 무한히 계속합니다.

이것을 집합론의 언어로 표현한 것이 바로 $ \{0,\ 1\}^\mathbb{N} $ 입니다.

- {0, 1}: 각 자리에서 선택할 수 있는 기호의 집합 (0 또는 1)

- $\mathbb{N}$: 자연수 집합 {1, 2, 3, ...}을 의미하며, 여기서는 '첫 번째, 두 번째, 세 번째,...'와 같이 자리의 위치를 나타냅니다.

- $\{0,\ 1\}^\mathbb{N}$: $\mathbb{N}$의 각 원소(각 자리)에 {0, 1}의 원소(0 또는 1)를 하나씩 대응시키는 모든 가능한 함수(경우의 수)의 집합을 의미합니다. 즉, '모든 가능한 무한 이진수열의 집합'을 뜻하는 기호입니다.

그리고 집합론에서 $2^{|A|}$는 A의 멱집합(Power Set), 즉 A의 모든 부분집합들의 집합의 크기를 의미합니다. (여기서 $ |A| $표시는 집합 A의 크기를 뜻합니다)

자, 이 두가지 개념을 가지고 실수의 크기를 유도해 봅시다.

핵심 아이디어는 결국 두 개념 '$\{0,\ 1\}^\mathbb{N}$' 과 '자연수의 모든 부분집합'을 1:1로 연결하는 것입니다.

$ \{0,\ 1\}^\mathbb{N} $에 속하는 하나의 무한 이진수열이, 자연수의 부분집합 하나와 완벽하게 짝을 이룰 수 있다면 믿으시겠습니까?

예를 들어보죠. 어떤 이진수열 s = (1, 0, 1, 1, 0, ...) 가 있다고 합시다.

이 수열을 가지고 자연수의 부분집합을 만드는 규칙을 정하는 거예요. "n번째 숫자가 1이면, 자연수 n을 부분집합에 포함시킨다!"

- 첫 번째 숫자(1)가 1이니까 -> 1을 포함

- 두 번째 숫자(2)가 0이니까 -> 2는 미포함

- 세 번째 숫자(3)가 1이니까 -> 3을 포함

- 네 번째 숫자(4)가 1이니까 -> 4를 포함

- 다섯 번째 숫자(5)가 0이니까 -> 5는 미포함

- ... 이렇게 무한히 계속합니다.

결과적으로, 이진수열 s = (1, 0, 1, 1, 0, ...) 는 자연수의 부분집합 {1, 3, 4, ...} 와 정확히 짝을 이룹니다.

이 관계는 완벽한 1:1 대응입니다.

- 어떤 무한 이진수열을 가져와도, 그에 해당하는 부분집합은 유일하게 단 하나 존재합니다.

- 반대로, 자연수의 어떤 부분집합을 가져와도(예: {2, 5, 6}), 그에 해당하는 이진수열 (0, 1, 0, 0, 1, 1, ...)은 유일하게 단 하나 존재합니다.

따라서 $ \{0,\ 1\}^\mathbb{N} $(모든 무한 이진수열의 집합)의 개수는 자연수의 모든 부분집합의 개수와 정확히 같습니다.

자연수의 집합 $\mathbb{N}$의 크기가 $ \aleph_0 $이므로, 자연수의 모든 부분집합의 개수는 $2^{\aleph_0}$입니다. 그러므로 $ \{0,\ 1\}^\mathbb{N}$의 크기(=실수 $\mathbb{R}$의 크기} 역시 $2^{\aleph_0}$ 됩니다.

하나 더 나아가서, '왜 우리는 $ \{0,\ 1\}^\mathbb{N}$의 크기의 크기를 본건데 이게 왜 실수 $\mathbb{R}$의 크기와 같은데염?'이라면, $ \tan(\pi(x-\frac{1}{2})) $와 같은 함수를 통과시키면, 0과 1 사이값이 실수 전체로 확장될 수 있기 때문입니다.

이는 $ \aleph_0 $보다 명백히 더 큰 '비가산 무한'입니다. 이 크기가 $ \aleph_0 $ 바로 다음 크기의 무한인 $ \aleph_1 $과 같은지는 연속체 가설에 따라 달라지기에(연속체 가설은 ZFC 공리계에서는 독립적이다. 즉, ZFC로부터 참도, 거짓도 증명할 수 없다.) 아직 해결되지 않은 문제입니다.

이 크기는 또한 연속체의 농도($\mathfrak{c}$)와 같은 다른 기호로도 표현합니다.

7. 결론

놀랍게도 무한에도 서로 다른 등급이 존재한다는 사실!

무한이라고 다 같은 무한이 아닙니다.

어떤 무한은 셀 수 있고,

어떤 무한은 셀 수조차 없습니다.

칸토어는 바로 이걸 처음으로 엄밀하게 증명해낸 수학자입니다.

그의 손끝에서 ‘무한의 계층 구조’가 드러난 거죠.

'Study > Mathematics' 카테고리의 다른 글

| 복소수 평면에서의 오일러 공식(Euler's formula) (0) | 2025.07.27 |

|---|---|

| 사원수(Quaternion)란? ~허수에서 출발하는 차원확장~ (0) | 2025.07.22 |

| [수학/패러독스] 동전을 굴리면 더 많이 굴러간다? – 동전 역설(Coin Paradox) (0) | 2025.07.15 |

| 사이클로이드(Cycloid) 회전체의 표면적(겉넓이) 구하기(회전체적분, 겉넓이적분) (0) | 2025.07.13 |

| 사이클로이드(Cycloid)의 부피 구하기(회전체적분, 부피적분) (0) | 2025.07.12 |