복소수 평면에서의 오일러 공식(Euler's formula)

0. 서론

오일러의 공식은 다음과 같습니다.

$ e^{ix} = \cos x + i \sin x $

언뜻 보면 "지수함수가 삼각함수랑 등호로 연결된다고...? 이게 왜 성립하는 식이야?"하며 의아함이 들 수 있지만, 사실 이 공식은 복소평면 위에서의 특별한 움직임을 표현하면서 지수함수와 삼각함수 사이의 연결고리를 제공한답니다!

이 공식을 정확히 이해하면, 나중에 ‘세상에서 가장 아름다운 수식’이라 불리는

$ e^{\pi i} + 1 = 0 $

도 자연스럽게 받아들일 수 있게 됩니다.

(물론, 그 외에도 푸리에 해석, 양자역학, 신호처리 등 수많은 분야에 등장합니다.)

오늘은 이 공식이 어떻게 유도되는지 살펴보겠습니다.

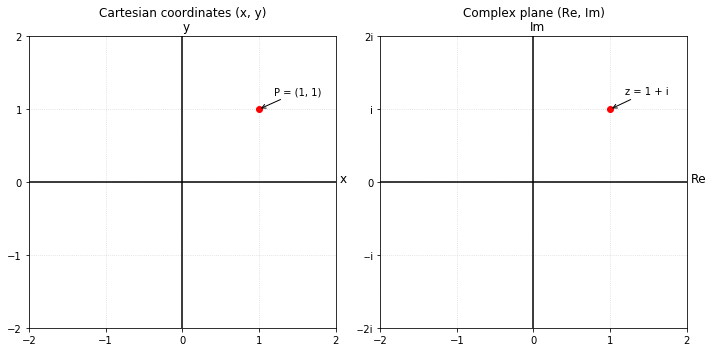

1. 복소평면

복소평면이라하면 말이 거창해보이지만, 사실 실수를 나타내는 수직선(number line)에 직각으로 허수를 나타내는 축을 도입하여 하나의 평면으로 나타낸 것입니다. 그리고 이것을 통해 복소수(1+i)를 수직좌표평면처럼 나타낼 수 있게 됩니다.

2. 오일러의 공식 유도하기

2-1. 미분으로 이해하기

사실 어떻게보면 이 방식이 제일 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 방식입니다.

미분이라고 어려울 것 없습니다.

- 위치를 미분하면 속도가 됩니다.

- 특정 거리 $ e^{ax} $에서의 속도는 $ a \cdot e^{ax} $입니다.

- $ e^x $는 미분해도 그대로 $e^x$인 재밌는 함수입니다.

- 여기서 $ e^{ax} $를 미분하면 '미분규칙'에 의해 $ a \cdot e^{ax} $가 됩니다.

이 두가지만 알면 됩니다.

2-1-1. a=1일 때,

특정 거리 $ e^x $에서의 속도는 $ e^x $입니다. 즉, x가 증가한다면 증가하는 방향으로 위치와 같은 속도를 가지고 움직인다는 거죠.

2-1-2. a=2일 때,

특정 거리 $ e^{2x} $에서의 속도는 $ 2e^{2x} $입니다. 즉, x가 증가한다면 증가하는 방향으로 위치의 두배 속도를 가지고 움직인다는 거죠.

2-1-3. a=$-\frac{1}{2}$일 때,

특정 거리 $ e^{-\frac{1}{2}x} $에서의 속도는 $ -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} $입니다. 즉, x가 증가한다면 증가하는 방향의 반대로 위치의 절반 속도를 가지고 움직인다는 거죠.

2-1-4. a=i 일 때,

이제 복소평면이 등장합니다.

이전까지는 수직선(number line) 상에서 양의 방향과 음의 방향의 선형적 움직임이었다면 이제, 허수축으로도 움직입니다.

특정 거리 $ e^{ix} $에서의 속도는 $ ie^{ix} $입니다.

즉, x가 증가한다면 현재 위치에서 수직인 방향(허수 i가 곱해졌으므로)으로 위치와 같은 속도를 가지고 움직인다는 거죠.

그렇다면 복소평면에서 $ e^{ix} $가 나타내는 점의 자취는 원이 될 것입니다.(매 순간 수직방향으로 힘이 가해지면 원운동이 되죠?)

따라서 x는 호도법으로 정의된 각과 같은 값을 가집니다.

2-1-5. $e^{ix}$와 $ \cos x $, $ \sin x $ 연결시키기

이 원 위의 한 점은, 위에서 알아봤다시피 $ e^{ix} $로 나타낼 수 있습니다.

여기서 좌표평면에서 단위원을 각 $ \theta $로 나타내던 것 기억나시나요?

원의 방정식 $ x^2+y^2 = 1 $에서

임의의 점 $ (x, \ y) $를 각 $ \theta $로 표기하면

$ x = \cos \theta $

$ y = \sin \theta $

로 표기가 됐었죠?(그래서 자연스럽게 삼각함수 항등식 $ \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 $이 유도되는거구요)

마찬가지로 $ e^{ix} $도 다시 나타내면 $ \cos x + i\sin x $가 될 것입니다.

다만, Cartesian 평면에서는 x값과 y값이 따로 제시가 되었지만 복소평면에서는 실수+허수i로 표현을 하기 때문에

허수축의 값인 $ \sin x $에 $ i $를 곱해서 실수축의 값인 $ \cos x$와 더한 값인 $\cos x + i \sin x $가 $e^{ix}$와 같은 값을 나타내게 됩니다.

따라서 $ e^{ix} = \cos x + i \sin x $입니다.

2-2. 3차원으로 이해하기

위에서는 복소평면 위에서의 원운동으로 수식을 설명하였습니다.

그러나 이 복소평면 외에 '시간(t)'축을 하나 더 설정하여 3차원으로 보면 과연 어떻게 나타날까요?

이 복소수 운동이 나선형으로 전개되며 실수부와 허수부가 시간에 따라 각각 사인과 코사인 파형으로 나타나는 구조를 가집니다.

이런 시각화 방식은 단순한 함수 표현을 넘어서, 푸리에 해석의 기하적 기초를 제공하는 중요한 직관적 도식입니다.

2-3. 테일러 급수로 유도하기[심화: 수학적으로 엄밀하게 증명하기]

이 파트 시작 전 warning:

이 부분은 미적분 및 기본적 급수 지식이 필요하니, 가볍게 읽고 싶은 분들은 건너뛰고 '3. 결론'으로 가셔도 좋습니다!

테일러 급수(Taylor series)는 어떤 함수(특히 초월함수)가 특정 점 a에서 충분히 매끄럽게(무한 미분 가능하게) 정의되어 있을 때, 그 함수를 해당 점 근방에서 다항함수의 무한합(멱급수)으로 근사하는 수학적 도구입니다.

$ f(x) = \sum \limits _{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n $

임의의 a점에서 함수 f를 다항함수로 근사시킬 때, 원래 함수 f의 n계 도함수(n번 미분)를 n 팩토리얼로 나눈 멱급수의 형태이죠.

여기서 $ f^{(n)} $은 미분 횟수를 나타내는 표현입니다.

보통은 초월함수를 계산 가능하게 근사할 때 많이 쓰입니다.

그리고 여기서 a가 0인, 즉 원점에서 근사하는 것을 특별히 매클로린 급수(Maclaurin series)라고 합니다.

$ f(x) = \sum \limits _{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n $

테일러 급수에 비해 계산이 훨씬 쉬워지죠.

이제 각 식을 매클로린 급수로 나타내면 다음과 같습니다.

$ e^x $는 미분해도 $ e^x $라는 걸 위에서도 알아봤으니, $ e^x $의 매클로린급수는 다음과 같아집니다.

$ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots $

$ \cos x $는 1번 미분하면 $ -\sin x $, 2번 미분하면 $ -\cos x $, 3번 미분하면 $ \sin x $, 4번미분하면 다시 $ \cos x $가 되는 주기함수입니다.

여기서 매클로린 급수로 표현했을때, 상수항을 포함하여 본다면, 매 짝수번째 항이 $ \sin x $의 값을 가지고, 결과적으로 짝수번째 항은 전부 사라져버립니다.(다시말해 분모가 짝수 팩토리얼인 항만 남습니다.)

$ \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots $

$ \sin x $는 1번 미분하면 $ \cos x $, 2번 미분하면 $ -\sin x $, 3번 미분하면 $ -\cos x $, 4번미분하면 다시 $ \sin x $가 되는 주기함수입니다.

여기서 매클로린 급수로 표현했을때, 상수항을 포함하여 본다면, 매 홀수번째 항이 $ \sin x $의 값을 가지고, 결과적으로 홀수번째 항은 전부 사라져버립니다.(다시말해 분모가 홀수 팩토리얼인 항만 남습니다.)

$ \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots $

여기서 $x$에 $it$를 대입하면

$ e^{it} = 1 + it - \frac{t^2}{2!} - \frac{i \cdot t^3}{3!} + \cdots $

이므로, 정리하면

$ e^{it} = (1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \cdots) + i(t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \cdots) $

이와같이 정리할 수 있습니다.

다시 여기서, 위에서 살펴보았던, cos과 sin의 매클로린 급수는

$ \cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \cdots $

$ \sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \cdots $

이므로, 최종적으로 정리하면

$ e^{it} = \cos t + i \sin t $

이렇게 정리됨을 알 수 있습니다.

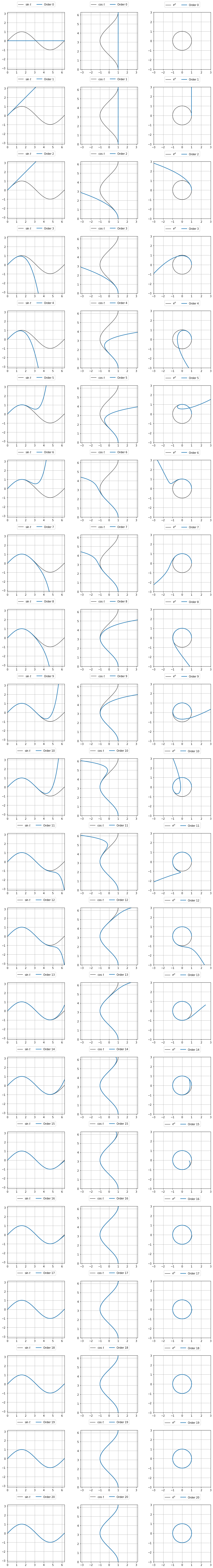

실제 각 함수의 매클로린 급수를 하나씩 늘려가며(원래 그래프에 근사시켜가며) 이미지로 한번 볼까요?

- 검은선은 원래 함수, 파란선은 매클로린 급수(특정 차수의 근사 함수)입니다.

- sin t가 그려지는 평면은 세로 허수축과 가로 t축

- cos t가 그려지는 평면은 가로 실수축과 세로 t축

- $ e^{it} $가 그려지는 평면은 세로 허수축과 가로 실수축(복소평면)입니다.

위의 그래프는 각 아래의 수식을 시각화 한 것입니다.

| Order | \(\sin t\) | \(\cos t\) | \(e^{it}\) |

|---|---|---|---|

| 0 | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |

| 1 | \( t \) | \( 1 \) | \( 1 + it \) |

| 2 | \( t \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + it \) |

| 3 | \( t - \frac{t^3}{3!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + i\left(t - \frac{t^3}{3!}\right) \) |

| 4 | \( t - \frac{t^3}{3!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + i\left(t - \frac{t^3}{3!}\right) \) |

| 5 | \( t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} \) | \( 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + i\left(t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!}\right) \) |

| \( \vdots \) | \( \vdots \) | \( \vdots \) | \( \vdots \) |

각 $\sin t$, $\cos t$, 그리고 $e^{it}$를 맥클로린 급수로 차수별로 근사해보면, 20차 항만으로도 실제 함수와 거의 일치함을 확인할 수 있습니다.

특히 $\cos t$는 복소평면에서 실수축(x축)의 좌표로 작용하므로, 시각적 직관을 높이기 위해 x축과 y축을 바꿔 표현했습니다.

그림을 보면,

- $\sin t$는 짝수 차 항의 계수가 0이기 때문에 해당 차수에서는 그래프에 변화가 없고,

- $\cos t$는 홀수 차 항이 0이므로 홀수 차수에서도 마찬가지입니다.

또한 두 함수 모두 최고차 항의 부호가 교대로 바뀌기 때문에, 차수가 한 항씩 증가하면서 곡선의 기울기나 방향이 우상향 ↔ 우하향으로 번갈아 나타납니다.

이러한 곡선의 굽음 방향 변화는 복소평면 위 $e^{it} = \cos t + i\sin t$의 궤적에도 그대로 반영되며,

실수부($\cos t$), 허수부($\sin t$)의 방향성이 차수에 따라 교대로 뒤집히는 과정을 통해 점점 단위원에 수렴하는 원형 궤적을 시각적으로 관찰할 수 있습니다.

3. 결론

오일러의 공식 $ e^{ix} = \cos x + i \sin x $이 증명되었습니다.

더불어 오일러 항등식에 사용되는 '$ x = \pi $일때 $ e^{\pi i} = -1 $'도 자명하게 나오죠?

(삼각함수 계산($ e^{\pi i} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \cdot 0 $)을 해도 나오고, 좌표상에서도 시작 1에서 180도(=$\pi$) 돌아가면 -1이니까요!)

'Study > Mathematics' 카테고리의 다른 글

| 삼각함수의 3배각 공식 증명(feat 오일러&드무아브르 공식) (0) | 2025.08.07 |

|---|---|

| 세상에서 가장 아름다운 수식(박사가 사랑한 수식, 오일러 항등식) (0) | 2025.07.28 |

| 사원수(Quaternion)란? ~허수에서 출발하는 차원확장~ (0) | 2025.07.22 |

| 어서오세요! 힐베르트 호텔에! ~무한의 세계로 떠나는 여행~ (0) | 2025.07.16 |

| [수학/패러독스] 동전을 굴리면 더 많이 굴러간다? – 동전 역설(Coin Paradox) (0) | 2025.07.15 |