푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 변환(Complex Fourier Transform)

📘 푸리에 오디세이(Fourier odyssey) 시리즈

- 🌅 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 급수(Fourier Series)1 ~ 그 찬란한 서막

- 🛠️ 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 급수(Fourier Series)2 ~ 근사식을 만들어 보자!

- 📐 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 급수(Fourier Series)3 ~ 직교성

- 🔢 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 급수(Fourier Series)4 ~ 계수

- 🔍 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 해석(Fourier Analysis)

- ♾️ 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 적분(Fourier Integral)

- 🔄 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 변환(Fourier Transform)

- 🌀 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 급수(Complex Fourier Series)

- 💫 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 적분(Complex Fourier Integral)

- ⚛️ 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 변환(Complex Fourier Transform)

- 💻 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 변환 for 컴퓨터(Fourier Transform for computer)

- 💡 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 라플라스 변환(Laplace Transform)

0) 서론

이번 포스팅은 지금까지 우리가 유도해온 복소 푸리에 변환을 개념적으로 한 번 더 살펴보고, 예제를 풀어보는 시간을 가질까 합니다!

1) 결과식 뜯어보기

이전까지의 포스팅을 차근차근 따라오셨으면 사실 식 자체를 받아들이는데 큰 문제는 없습니다.

그러나 문제는 결과식만 보면 ‘이게 뭔뜻이야?’하는 경우가 많다는 거죠..

그래서 한번 결과식을 다시한번 뜯어보겠습니다.

$ F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i \omega t} dt $

이 푸리에 변환 식이 무슨뜻일까요?

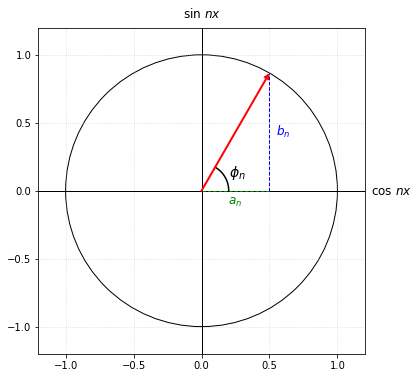

여기서 f(t)는 원래 함수입니다. 이 함수를 -무한대에서 무한대까지 특정 주파수 $e^{-i \omega t}$랑 얼마나 비슷한지를 계산하는 함수라고 생각하시면 됩니다.

내적개념으로 ‘두 함수의 곱의 적분이, 두 함수가 얼마나 서로 비슷한지 알려준다'로 생각하셔도 좋고,

동역학적으로 f(t)가 계수인 $\omega$속도로 회전하는 벡터를 전체시간($(-\infty, \infty)$)에 대해 다 더했을 때(적분) 상쇄되는 것 빼고 남는 성분이 뭐냐 라고 생각해도 무방합니다.

그리고 여기서 사실 한발짝 더 나아가보면, 위에서 ‘켤레복소수'를 언급했었습니다.

사실상 복소수영역에서 A라는 복소함수와 B라는 복소함수의 내적은 A와 B*(켤레복소수)의 곱으로 계산합니다.

그래서 우리는 원래 항상 $e^{i \omega t}$를 기준으로 생각하지만(역변환 식에서는 제대로 $e^{i \omega t}$를 곱해줍니다) 내적개념상 푸리에 변환식에서는 -부호가 붙은 켤레복소수인 $e^{-i \omega t}$를 곱하는거죠!

\begin{align}

F_c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt \\

F_s(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt

\end{align}

같은 맥락에서 삼각함수의 형태는 이해가 훨씬 쉽죠. 복소지수보다 더 직관적입니다.

(여기서는 내적개념으로 이해하는게 제일 쉽겠네요)

2) 적분 영역 살펴보기

적분 영역에 대해서도 결과만 보면 의아하실 수 있습니다.(뭐 차근차근 따라오셨다면 딱히 헛갈리실 것 없겠지만..)

\begin{align}

f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} [F_c(\omega)\cos(\omega x) + F_s(\omega)\sin(\omega x)] d\omega \\

F_c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt \\

F_s(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt

\end{align}

삼각함수형태가 더 직관적이므로, 여기서부터 설명을 해보자면

여기서 푸리에 변환 부분(Fc, Fs)에서 적분구간이 -무한대~무한대인이유는 함수전체에서 해당 파형이 얼마나 들어있나를 알아내기 위한 필터이기때문이고,

전체식에서 0부터 무한대인 이유는 그 모든 주파수 성분을 다 모아서 적분하기 때문이죠.(왜 0부터인지는 마이너스 주파수 설명하면서 설명드렸죠? 삼각함수형태에서는 마이너스 주파수가 없습니다.)

\begin{align}

f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i \omega x} d\omega \\

F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i \omega t} dt

\end{align}

마찬가지로 복소지수형태도 마찬가지입니다.

다만, 복소지수의 경우 마이너스 주파수가 있어서 원래함수로 복원할 때 적분구간이 -무한대~무한대가 되죠.

3) 왜 푸리에 적분(역변환)에서 복소지수함수형태랑 삼각함수형태에서 계수가 달라요?

이거는 애초에 cos과 sin이 복소지수로 어떻게 표현되는지 보시면 바로 이해가 됩니다.

잘 생각해보세요. 둘 다 2로 나눴던거 기억나시나요? 그겁니다.

다시한번 개념적으로 살펴보면 복소지수함수 하나는 sin이던 cos이던 양/음의 주파수 두개를 가지게 되므로 2로 나눠주어야하는거죠!

재미있게도 이 결과는 적분 구간과도 형태적으로 일치합니다. 복소지수 형태에서는 적분 구간이 $(-\infty,\ \infty)$로 두 배가 되면서, 계수 역시 1/2이 붙는 형태가 되죠. 이렇게 연관 지어 기억하시면 더 쉽습니다.

4) 상수 계수의 의미

마지막으로.. 복소푸리에변환에서 $\frac{1}{2\pi}$'상수 계수'의 경우 우리는 항상 계산하면서 '급수->적분->변환'의 개념을 살려서 '역변환'에 몰아놨는데요(삼각함수로 나타낸 푸리에 변환에서는 $\frac{1}{\pi}$),

이 상수계수는 사실 어디에 붙어있어도 크게 상관은 없어서 혹시 다른 문헌에서 보시다가 이 부분이 조금 달라도 너무 당황하시진 않으셔도 됩니다.(심지어 이 $2\pi$를 $\omega = 2\pi f$관계를 이용해서 지수로 넣어버릴 수도 있어요. 그러면 상수계수가 사라지죠)

어찌됐든 중요한 건 복소푸리에변환에서 정변환과 역변환을 한 번씩 거치면 총 $\frac{1}{2\pi}$가 곱해져야 원래 함수로 돌아온다는 약속 그 자체입니다.

(왜 $\frac{1}{2\pi}$가 곱해져야하는지는.. 가장 쉽게는 주파수를 radian단위계로 만들었기때문에 다시 돌려놔 주어야 한다는거고, 중간정도로는 삼각함수처럼 자기자신과의 내적 적분시 $2\pi$만큼 배가된다는 개념, 어렵게는 디랙델타함수로 유도할 수 있습니다.)

삼각함수 형식 푸리에 변환에서 잘 안쓰지만 그래도 삼각함수에서는 왜 $\frac{1}{\pi}$여야하냐면, 삼각함수의 제곱의 한주기 적분은 정확히 π이기 때문입니다.

원래 함수 f(x)에 cos을 곱해서 ‘자기자신과 같은 성분'만 뽑아낼 때 f(x)의 cos성분과 곱해준 cos이 곱해져 [계수*cos²]이 생기기 때문에 π로 나눠 줘야 원래 cos성분의 계수값이 나오죠.

5) 예제

이야~ 여기까지 모든 '푸리에 ~~~'에 대해 알아보았습니다!

그러면 예시 문제를 하나 풀어보지 않을 수 없겠죠?

진짜진짜 쉬운 예시문제를 풀어보겠습니다!

디랙 델타함수라는 것이 있습니다.

이 함수는

- $t=0$이 아닌 모든 곳에서 값은 0입니다.

- ($t \neq 0 \to \delta(t) = 0$)$t=0$에서 값은 무한대입니다. ($\delta(0) = \infty$)

- 전체 구간에 대해 적분하면 그 값은 1입니다. ($\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$)

이 세가지 특징을 가지는 함수인데요.

따라서 우리가 이산 상황에서 크로네커 델타를 썼던 것과 마찬가지로, 샘플링 특성을 가지고 있죠.

쉽게 생각해서 '딱 0인 점에서만 피크가 찍히는 함수'라고 생각하셔도 됩니다.

1] 델타함수를 푸리에 변환하기

그럼 이 델타함수를 푸리에 변환하면 어떻게 될까요?

\begin{align}

F(\omega) &= \mathcal{F}\{\delta(t)\} \\

&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-i\omega t} dt

\end{align}

델타 함수의 'Sifting Property' (샘플링 성질)에 의해, ∫ f(t)δ(t) dt = f(0) 입니다.

여기서 정리하면 $ f(t) = e^{-i\omega t} $ 가 되므로, t=0일 때의 값 $ f(0) = e^{-i\omega 0} = 1 $ 입니다.

따라서,

$ F(\omega) = 1 $

입니다.

수식으로는 간단하게 풀렸는데, 그럼 그 의미는 무엇일까요?

시간영역에서 디랙 델타함수처럼 생긴 그래프를 만들려면, 주파수 영역에서 주파수의 크기(진폭)가 1인 모든 주파수 성분을 다 더해야한다.

입니다.

역변환 관점이 직관적으로 이해하기 쉬워서 역변환 관점에서 서술했지만, 반대로 변환관점에서 서술해본다면 다음과 같을 겁니다.

시간영역에서 디랙 델타함수처럼 생긴 그래프는, 주파수 영역에서 주파수의 크기(진폭)가 1인 모든 주파수 성분으로 분해된다.

조금 더 살펴보자면, 모든 주파수 성분을 다 더하면 0점에서는 모든 주파수 성분이 '보강 간섭'을 일으켜서 무한대의 크기가 되고, 그 외 지점에서는 모든 주파수 성분이 '상쇄 간섭'을 일으켜서 0이 된다고 볼 수 있겠네요!

여기서 또한 재밌는 사실을 하나 뽑아낼 수 있는데, 어떤 식을 푸리에 변환 했다가 역변환하면 다시 자기 자신으로 돌아와야 하잖아요?

그렇다면 주파수 영역에서 1인 함수를 역변환 했을 때 다시 디랙델타함수가 나와야 할 것입니다.

$ \delta(t) = \mathcal{F}^{-1}\{1\} $

그러면 다시 푸리에 역변환 식으로 풀어쓰면

\begin{align}

\delta(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 * e^{i\omega t} d\omega \\

\delta(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\omega \\

2\pi \delta(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\omega \\

2\pi \delta(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik x} dx \quad (일반화)

\end{align}

즉, 재밌게도 디랙델타함수는 새로운 적분표현을 가지게 됩니다.

2] 1인 상수함수를 푸리에 변환하기

그럼 이번엔 반대로 시간 영역에서 1인 함수를 푸리에 변환하면 어떻게 될까요?

\begin{align}

F(\omega) &= \mathcal{F}\{1\} \\

&= \int_{-\infty}^{\infty} 1 * e^{-i\omega t} dt \\

&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\omega) t} dt \\

\end{align}

여기서 아까 찾은 델타 함수의 적분 표현 $ 2\pi \delta(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik x} dx $를 이용합시다.

$ k = -\omega, \ x = t $로 놓고 정리하면

\begin{align}

F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\omega) t} dt \\

2\pi \delta(-\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\omega) t} dt \\ \\

F(\omega) &= 2\pi \delta(-\omega)

\end{align}

가 되겠네요.

여기서, 디랙델타함수는 우함수($\delta(-x) = \delta(x)$)이므로

$ F(\omega) = 2\pi \delta(\omega) $

즉, 시간영역에서 1인 상수 함수를 푸리에 변환하면 $ 2\pi \delta(\omega) $라는 함수를 얻습니다.

그리고 이 수식의 의미는

시간 영역에서 영원히 1인 신호($f(t)=1$)를 만들기 위해서는, 오직 하나의 주파수($\omega=0$, 즉 DC 성분)만 필요하며, 그 성분의 총량(세기)은 정확히 $2\pi$여야 한다

는 뜻입니다.(역변환 관점 서술)

6) 마무리

이번 포스팅에서는 지금까지의 개념들을 한번 싹 정리해보는 시간을 가졌습니다.

아무래도 복소지수함수로 넘어오면서 다시 짚어봐야 할 개념들도 많고, 이래저래 챙겨야하는게 많은 포스팅이었네요!

그래도 잘 따라와 주셔서 감사합니다!

사실상 이 푸리에 오디세이의 어려운 부분은 이번 포스팅까지로 정리되었다고 볼 수 있습니다.

어떻게보면 두번째 기착지네요!

다음에는 가벼운 내용으로 '푸리에 ~~~'의 활용과 한번 더 개념 확장 정도만 하면 이 대장정은 끝을 맞이합니다!

이 푸리에 오디세의 대단원의 막까지 같이 달려주시죠!

얼마 안남았습니다!

'Study > Mathematics' 카테고리의 다른 글

| 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 라플라스 변환(Laplace Transform) (0) | 2025.11.14 |

|---|---|

| 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 변환 for 컴퓨터(Fourier Transform for computer) (0) | 2025.11.13 |

| 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 적분(Complex Fourier Integral) (0) | 2025.11.11 |

| 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 복소 푸리에 급수(Complex Fourier Series) (0) | 2025.11.10 |

| 푸리에 오디세이(Fourier Odyssey): 푸리에 변환(Fourier Transform) (0) | 2025.11.09 |